公開日: | 最終更新日:

- 神奈川県の解体・産廃で事故が起きやすいのは、期限(通称「3日ルール」)・差戻し・紙/電子の混在です(期限の数え方や例外は運用差があるため要確認)。

- 電子マニフェスト(JWNET)は便利ですが、現場情報の回収とマスタ整備がないと「入力が止まる→後追い→差戻し」の連鎖が起きます。

- 入力する人がいない/現場から情報が上がらないなら、事務代行・アウトソーシング(入力代行)で運用ごと整えるのが最短です。

目次 (クリックで開閉)

1. まず整理:解体・産廃マニフェストで「誰が何をするか」

「電子マニフェスト(JWNET)にしたのに、前より回らない…」は珍しくありません。 原因の多くは、システム操作ではなく、役割分担(誰が何を出すか)が曖昧なことです。1.1 用語の基本(マニフェスト/JWNET/差戻し/受渡確認票)

| 用語 | かみ砕き | 現場でのポイント |

|---|---|---|

| マニフェスト | 産廃が「どこで発生→誰が運び→どこで処分」されたかを追う仕組み | 紙でも電子でも、最終的な管理の考え方は基本的に残ります(個別は要確認)。 |

| 電子マニフェスト(JWNET) | 紙の代わりに、オンラインで登録・共有・記録する方式 | 「入力できる情報が揃っている」ことが前提。揃わないと止まります。 |

| 差戻し | 入力内容に不備があり、修正依頼が返ってくる状態 | 表記ゆれ・品目違い・担当者違いで発生しやすく、修正が連鎖します。 |

| 受渡確認票 | 現場情報を1枚に集約して「入力に必要な材料」を揃える紙/テンプレ | 期限(通称3日ルール)対策の本丸。当日中に回収できると強いです。 |

1.2 解体で迷う「排出事業者・施主・元請」(要確認)

神奈川県内の解体現場で多いのが、「施主(建物所有者)」と「元請/下請」の関係整理です。 ここが曖昧だと、JWNETの登録名義・委託契約・現場名がズレて、差戻しが増えます。個別判断は契約形態・実態で変わるため要確認ですが、社内では最低限、次を決めてください。- 排出事業者として管理する主体(法人名義/事業所単位)

- 現場名の付け方(略称を避け、住所・工事名・連番を統一)

- 施主・元請・下請それぞれが「出す情報/確認する情報」

1.3 委託契約・許可・現場情報がズレると起きること

実務では、委託契約・許可情報・現場情報がそのまま入力の元データになります。 ここが古い/曖昧だと、差戻し→修正→期限遅れが連鎖し、現場と事務が疲弊します。| 立場 | 実務で起きがちな詰まり | 先に決めること(型) |

|---|---|---|

| 解体元請(事務) | 現場情報が来ない/受渡確認票が戻らない | 回収ルート(LINE/メール/FAX)と締切、催促テンプレ |

| 現場(監督・職長) | 写真不足/数量(概算→実績)のズレ | 撮影ルール、ファイル名ルール、計量票の提出期限 |

| 収集運搬・処分 | 現場名・品目が一致せず照合できない | 品目辞書・現場名ルール・担当者の定義(引渡/登録) |

※契約書の記載事項や運用ルールは改正・自治体運用で変わる可能性があります。迷ったら一次情報で要確認。

2. 紙と電子(JWNET)の違い:比較と向き不向き

2.1 JWNETでできること

電子マニフェスト(JWNET)は、関係者が同じデータを参照し、記録を残す仕組みです。 ただし「共有される=勝手に整う」ではなく、入力と運用設計が前提です。- 紙の郵送が減り、確認スピードが上がりやすい

- 履歴が追いやすく、照会・監査対応がラクになりやすい(運用次第)

- CSV等で集計しやすく、現場別・品目別の管理に向く

2.2 比較表(手間・ミス・保管・共有)

| 項目 | 紙マニフェスト | 電子マニフェスト(JWNET) |

|---|---|---|

| 準備 | 用紙の購入・在庫・印字/手書きの管理 | アカウント・権限・マスタ(現場/品目/担当)整備 |

| 現場とのやり取り | 控え回収・郵送・ファイリングが発生 | 情報が揃えば速いが、揃わないと止まる(受渡確認票が重要) |

| トラブルの出方 | 紛失・未返送・記入漏れ・保管漏れ | 期限遅れ(通称3日ルール)・差戻し・マスタ不整合 |

| 保管・検索 | ファイルの場所探しが発生しがち | 履歴を追いやすいが、証憑(写真・計量票)整理が別途必要 |

| 向いている | スポット/件数が少ない/関係者が電子未対応 | 件数が多い/複数現場/管理を標準化したい |

2.3 費用の見方(制度料金と代行費)

費用は大きく2階建てで考えると整理しやすいです。 ①制度(JWNET)の利用料金 と ②入力代行/事務代行(アウトソーシング)の費用 は別物です。 金額・区分・条件は変わる可能性があるため、最新は公式情報で要確認にしてください。| 区分 | 中身 | 実務のコツ |

|---|---|---|

| 制度側(JWNET) | 年会費・件数料など(プラン/条件あり) | 「自社の件数・関係者の体制」で最適化。最新はJWNET公式で要確認。 |

| 実務側(代行費) | 入力、期限管理、差戻し対応、証憑整理など | 最初に「誰が何を確認するか」を決めると、追加対応が減りやすいです。 |

代行費の目安や「どこまで任せるか」は、別記事で整理しています: 電子マニフェスト代行 料金(単価表+総額例)

3. 2026年に多いトラブルTOP7と対策

神奈川県の解体・産廃で「電子化したのに回らない」の典型は、情報が揃わないことです。 まず「どう困る → どう防ぐ → 誰がやる」を、見える形にします。匿名のよくある実例(守秘配慮)

現場からの写真・数量・担当者情報が遅れ、後追い入力が常態化。 その結果、差戻しが増えて「修正→再確認→さらに遅れる」に。 → 受渡確認票の必須項目を絞り、当日回収+日次チェックに変えたら、遅れと差戻しが大幅に減りました。

| よくある“つまずき” | どう困る? | どう防ぐ?(仕組み) | 誰がやる?(目安) |

|---|---|---|---|

| 期限遅れ(通称3日ルール) | 後追い入力が常態化。説明・是正が必要になる可能性。 | 受渡確認票+日次の未入力チェック+締切前のアラート運用。 | 事務(内製 or 事務代行) |

| 差戻し(記載不備) | 修正が連鎖し、現場・運搬・処分の負担増。 | 現場名ルール/品目辞書/担当者の定義を統一。 | 事務+運用責任者 |

| 紙/電子の混在 | 「どっちで出した?」が分からず、二重管理に。 | 現場単位で紙/電子を固定。例外手順を1枚に。 | 元請の運用責任者 |

| 受渡確認票が戻らない | 入力材料が揃わず止まる→期限遅れに直結。 | 当日回収ルール+未回収はテンプレで即催促。 | 事務(内製 or 代行) |

| 写真不足・証憑が散らばる | 照会時に「出せない」。探すだけで時間が溶ける。 | フォルダ設計・命名規則・回収期限を統一。 | 事務(アウトソーシング向き) |

| 数量ズレ | 概算と実績が合わず、説明が必要に。 | 計量票回収+突合。ズレ理由をメモで残す。 | 現場+事務 |

| 担当者不一致 | 引渡し担当と登録担当がズレ、責任が曖昧に。 | 担当者の定義を固定。変更時はマスタも同時更新。 | 運用責任者 |

3.1 期限遅れ(通称3日ルール)を防ぐ

「3日ルール」は、電子マニフェストの登録期限の話として使われることが多い言葉です。 ただし、起算点・例外・自治体運用で差が出る可能性があるため、ここは要確認で進めてください。現場で期限遅れが起きる原因はだいたい同じです。 入力に必要な情報が、期限内に揃わないこと。だから対策も同じです。- 情報は受渡確認票に集約(「何が必要か」を減らして迷わせない)

- 日次で未入力をチェック(“気づいた人”運用をやめる)

- 未回収は当日中に催促(LINE/メールのテンプレで即対応)

3.2 差戻しを減らす(表記ゆれ・担当不一致)

差戻しは「担当者の頑張り不足」ではなく、元データ(マスタ)の弱さが原因のことが多いです。 たとえば「現場名が毎回違う」「品目の呼び方がバラバラ」「担当者の定義が曖昧」など。匿名のよくある実例

現場名が「○○邸」「○○様宅」など毎回ぶれて、運搬・処分側で照合できず差戻しが増加。 → 「市区町村+工事名+連番」に統一し、差戻し・確認連絡が激減しました。

- 現場名ルール(略称禁止・住所/工事名/連番の統一)

- 品目辞書(社内で呼び方を固定)

- 担当者の定義(引渡し担当/登録担当/確認者)

3.3 紙/電子の混在を事故らせない

移行期に多いのが「いつの間にか紙と電子が混在」して、管理が2倍になるパターンです。 コツは、現場単位で固定し、例外を増やさないことです。- 現場単位で「紙/電子」を固定(途中で変えない)

- 例外(緊急回収など)の手順を1枚にして、全員が同じ動きをする

- 月次で「紙ファイル」と「JWNETの出力(CSV等)」を突合して抜け漏れを早期発見

3.4 受渡確認票が戻らない/写真不足/数量ズレ

解体・産廃は現場が多忙で、「後で送る」が積み上がりがちです。 だからこそ、情報回収は現場任せにしないのがポイントです。- 受渡確認票は当日中に返す(返らなければ事務がテンプレで催促)

- 写真・計量票は「いつ/どこに/どんな名前で」保存するかを固定

- 数量ズレは“ズレた理由”をメモで残す(後から説明できる)

4. すぐ使える:受渡確認票ベースの運用フロー

ここからは「明日から回る形」に落とします。 ポイントは、入力担当が迷わないこと、不足が当日で止まることです。| 手順 | やること | よくある落とし穴 | 止めるポイント |

|---|---|---|---|

| 1 | 現場が受渡確認票を作成(写真・計量票も撮影) | 必要項目が多すぎて未記入が増える | 必須項目を最小化(まず回る形に) |

| 2 | LINE/メール/FAXで事務へ送付(当日締切) | 「後で送る」が常態化 | 当日中に催促(テンプレで即対応) |

| 3 | 事務が不足チェック→JWNET登録(入力代行含む) | 現場名/品目の表記ゆれで差戻し | マスタ(辞書)に寄せる |

| 4 | 日次で未入力・差戻しを確認し、当日中に潰す | 週末にまとめて対応→遅れが膨らむ | 日次チェックを固定(担当も固定) |

4.1 入力に必要な情報チェックリスト

| カテゴリ | 最低限そろえる情報(例) | 不足すると困ること |

|---|---|---|

| 現場 | 現場名(ルール統一)/住所/工事名/連番 | 照合できず差戻し・確認連絡が増える |

| 品目 | 産廃の種類(社内辞書の名称) | 品目違いで差戻し、契約・許可の整合が崩れる |

| 数量 | 数量(概算/実績)/計量票の写真 | 数量ズレの説明ができない/後追い修正が増える |

| 担当者 | 引渡し担当/登録担当/確認者(定義を固定) | 責任の所在が曖昧になり、対応が遅れる |

| 証憑 | 受渡確認票/写真(積込・計量票等) | 照会時に出せない(探す時間が膨大) |

4.2 日次・週次で見る管理ポイント

- 日次:未入力・差戻し・未回収(受渡確認票/計量票/写真)をゼロにする

- 週次:現場名の表記ゆれ・品目ゆれを辞書に反映(次週の差戻しを減らす)

- 月次:紙/電子の混在チェック(現場ごとの方式がブレていないか)

5. JWNET入力代行(事務代行・アウトソーシング)で回す

5.1 代行できる範囲/社内に残す責任(要確認)

「代行=丸投げ」では回りません。成功の鍵は、任せる範囲の切り分けです。 一般に、次の業務は事務代行・アウトソーシングと相性が良いです。- JWNETの加入・初期設定のサポート(要件は要確認)

- 現場マスタ整備(現場名、品目、担当者、委託先)

- 日次の未入力チェック、期限管理(通称3日ルールの運用含む)、差戻し対応

- 帳票・証憑(受渡確認票、写真、計量票)の回収と整理

※最終的な責任の線引き(排出事業者責任の範囲等)は個別事情で変わる可能性があるため要確認。運用設計時に整理します。

「事務員が急に辞めて困っている…」

そんな会社の不安をゼロにします。

採用・教育コストは0円。プロのチームが明日から貴社を支えます。

属人化を防ぎ、経営に集中できる環境を。

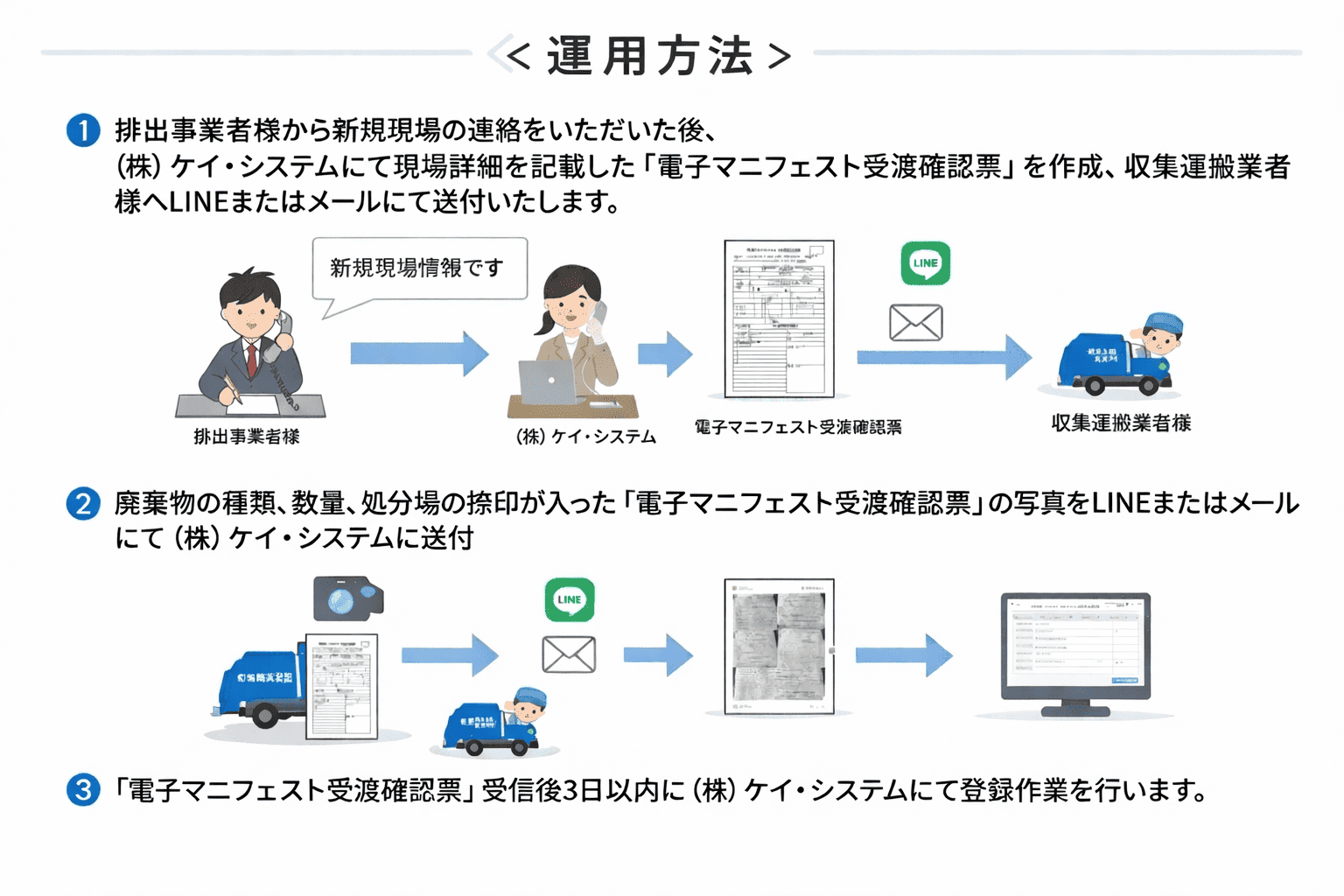

5.2 ケイ・システムが支援できること(神奈川県大和市)

株式会社ケイ・システム(神奈川県大和市)は、 電子マニフェスト(JWNET)導入支援/運用設計/入力代行(事務代行・アウトソーシング)/帳票・証憑管理 を一気通貫で支援しています。| お困りごと | 支援内容(例) | 期待できる効果 |

|---|---|---|

| 期限遅れが怖い | 受渡確認票の型作り/日次チェック/未回収の催促運用 | 後追い入力を減らし、運用が安定 |

| 差戻しが多い | 現場名・品目・担当者のマスタ整備/入力ルール統一 | 修正工数を削減し、品質が安定 |

| 現場が回らない | 役割分担の再設計(現場/事務/運搬/処分の線引き) | 「誰がやるか不明」を解消 |

| 証憑が散らばる | 帳票・写真・計量票の回収/保管ルール、フォルダ設計 | 照会・監査対応が早くなる |

代行起票(完全代行)の全体像はこちら: 電子マニフェスト代行起票(完全代行)

6. まとめ

神奈川県の解体・産廃で、電子マニフェスト(JWNET)を安全に回すコツは「システム操作」より運用の型です。- 期限:通称3日ルールは、数え方・例外があるため要確認。ただし「情報回収の型」を作ると守りやすい

- 差戻し:担当者の努力より、現場名・品目・担当者のマスタ整備で減る

- 混在:紙/電子は現場単位で固定して二重管理を避ける

- 人手不足:事務代行・アウトソーシングで「入力+期限管理+証憑整理」をまとめて外注

7. よくある質問(FAQ)

Q. 解体工事で「施主」がマニフェストをやるケースはありますか?

Q. 通称「3日ルール」って結局なにを守ればいい?

Q. 期限に間に合わなかった場合、どう初動するのが良い?

Q. 紙と電子が混在していて、管理が破綻しそうです。

Q. 受渡確認票が戻らず、入力が止まります。どうすれば?

Q. JWNETの入力代行(事務代行・アウトソーシング)はどこまで任せられますか?

監修・免責

監修・執筆:株式会社ケイ・システム(神奈川県大和市)/ 代表取締役

小島 啓義

「廃棄物業界をITで変える」をミッションに活動する、産廃・解体事務の専門家。

産廃処理企業での勤務時代、アナログだった社内事務をゼロから構築し、電子マニフェスト化率を5%から80%へ向上させた実績を持つ(当時の関与事例・概算)。

現場と事務の両面を踏まえ、現在は「ゴミの見える化」を実現する自動計量システム『企業の体重計®』の開発や、複雑化する産廃事務の代行・DX支援を通じ、循環型社会のデジタルインフラ構築を推進中。

免責:本記事は、産廃・解体業界の実務で起きやすい論点を整理した一般情報です。法令・運用は改正や自治体運用で変わる可能性があるため、必ず一次情報(JWNET公式・自治体・環境省等)で確認してください(要確認)。個別案件は状況により最適解が変わりますので、無料相談をご利用ください。

コメント